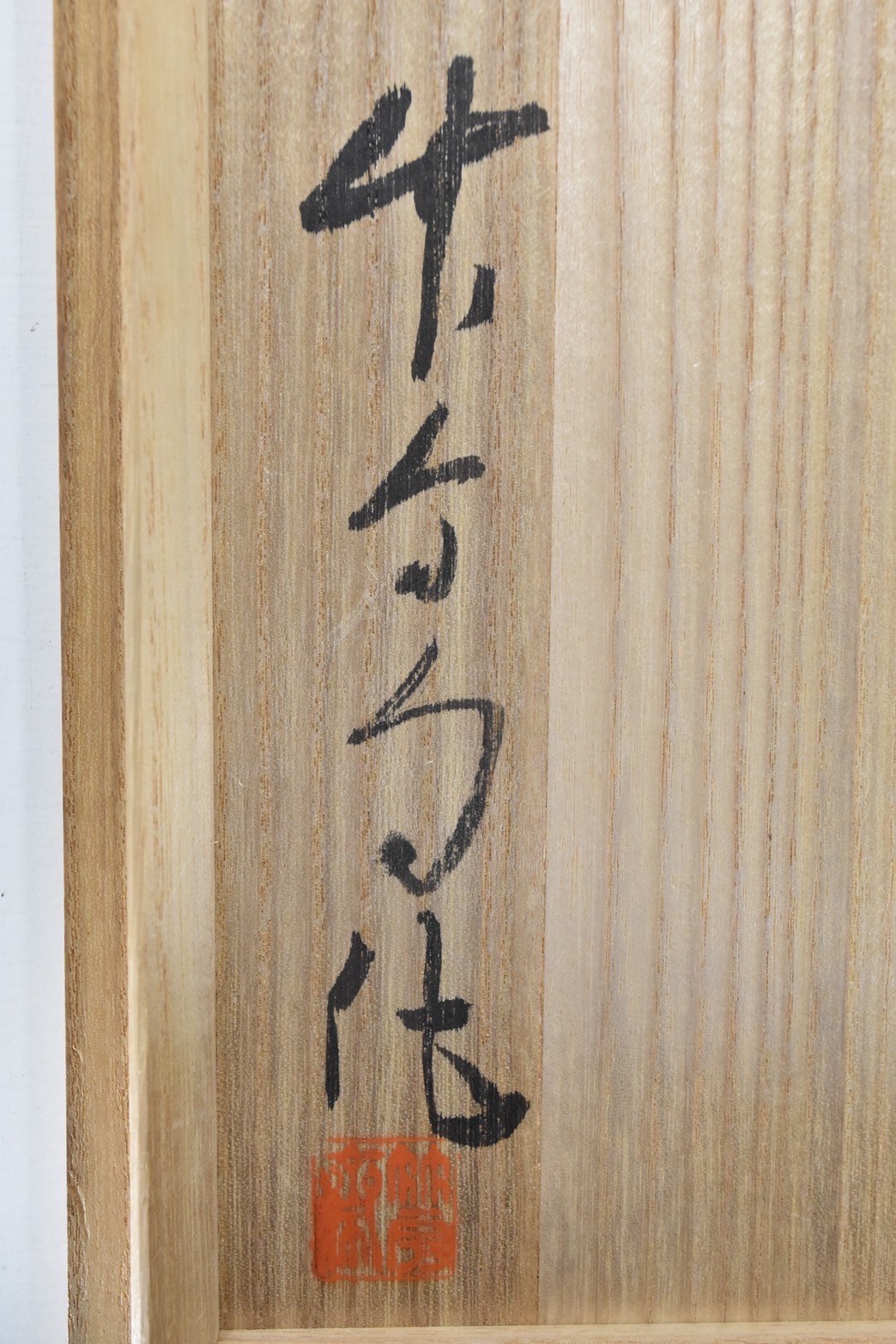

初代竹雲斎(ちくうんさい、本名:常雄)は、明治時代から昭和初期にかけて活躍した竹工芸の名工です。

特に茶道具の制作に優れた職人として知られ、その技術と美意識は現代にまで受け継がれています。

竹工芸の世界では、代々受け継がれる「号(ごう)」があり、竹雲斎の名も初代から続いています。

現在では四代目まで続く名門として、その技を現代に伝えています。

初代竹雲斎の作品の特徴は、無駄を削ぎ落とした端正な造形と、竹本来の魅力を最大限に活かす技術です。

彼の花入は、茶室に置かれることを前提に作られており、華やかさよりも「静かな存在感」を大切にしたデザインが特徴的です。

また、彼の作品は茶道具だけでなく、実用品としての竹細工にも優れたものが多くあります。

特に茶杓(ちゃしゃく)や花籠(はなかご)などの作品は、今も茶道具として高く評価され、美術品としてもコレクターズアイテムとなっています。

もし初代竹雲斎の花入を目にする機会があれば、その繊細な造形や竹の風合いをじっくりと味わってみてください。

きっと、時代を超えて愛される竹工芸の素晴らしさを感じられるはずです。

「あい古物買取サービス」では、日本の伝統が息づく古物を適正価格で買取しております。

大切にされてきたお品を、その価値がわかる方のもとへ橋渡しすることを使命とし、心を込めて査定・買取をさせていただきます。

◆ 初代竹雲斎 略歴

• 1877年 兵庫県尼崎市に生まれる。本名は常雄。幼少期に近所の籠職人に興味を持つ。

• 1890年 大阪住吉の初代和田和一斎に弟子入りし、11年間修業を積む。

• 1901年 独立し、「竹雲斎」の号を授かる。大阪八幡筋に工房を構え、のち堺市市之町西浜筋へ移る。

• 1903年 内国勧業博覧会に初出品し入選。花月庵流煎茶を学び皆伝、華道は清風青山流を学び家元を継ぐ。

• 1914年 摂河泉近畿陸軍特別大演習で作品を献上し、大正天皇よりご嘉納を賜る。

• 1915年 大阪三越で第1回個展を開催。

• 1921年 「花籠四人展」を大阪十合(そごう)および松雪会(大阪大丸)で開催。

• 1922年 長堀高島屋美術部第一回展を富岡鉄斎と共に開催。

• 1925年 パリ万国現代装飾美術工芸博覧会に出品し、銅賞を受賞。

• 1928年 堺美術会を組織し、日本画・工芸の展覧を主催。大阪高島屋で個展を開催。

• 1932年 堺市より内務省に名工として推薦を受ける。

• 1934年 大礼記念美術展(京都市美術館)に出品。

• 1937年 東京三越で父子展を開催。同年、慢性肝炎のため死去。享年60歳。